PS : je vais laisser en l’état ! cet article a été écrit il y a plusieurs mois ! j’attendais le bon moment pour le publier ! 100% des liens fonctionnaient ! aujourd’hui une partie des documents que je cite ont disparu !!!!!!!!!! on a donc une volonté d’invisibiliser les Palestiniens même sur le web et ses archives !

Coexistence, organisations et circulations en Palestine

Des périodes arabe et ottomane au Mandat britannique

Introduction : Comprendre la Palestine d’avant 1948 au-delà des fractures contemporaines

Alors que le conflit israélo-palestinien domine aujourd’hui les lectures historiques de la région, il est indispensable de rappeler qu'avant 1948, la Palestine fut le théâtre d'une coexistence humaine, intellectuelle, économique et institutionnelle complexe entre musulmans, juifs et chrétiens. Loin d’une image d’hostilité permanente, l’histoire longue révèle des périodes où la pluralité religieuse s’est traduite par des formes d’organisation communautaire sophistiquées, des coopérations économiques concrètes et une vie culturelle riche de circulations croisées.

Cette étude s’inscrit dans une volonté de restituer ces dynamiques oubliées ou marginalisées. Elle propose un parcours chronologique structuré en trois grands temps : la période des califats arabes, l’ère ottomane, et le Mandat britannique. À travers l’analyse des structures communautaires, des institutions, des échanges économiques et culturels, elle cherche à comprendre comment cette diversité a été organisée, vécue et parfois fragilisée.

Note méthodologique (périmètre, sources, limites)

- Périmètre : le terme « Palestine » renvoie à des découpages administratifs variables (districts ottomans ; puis territoire du Mandat britannique). Les comparaisons inter-périodes supposent donc des recontextualisations.

- Sources : combinaison d’archives primaires (recensements 1922/1931, Village Statistics 1945, Geniza du Caire, rapports britanniques) et de travaux académiques.

- Limites : les recensements ottomans du XIXe s. sont partiels ; 1945 relève d’estimations ; certaines séries agrègent des périmètres distincts. Nous procédons par triangulation (croisement de sources) et signalons les incertitudes.

I. La période arabe (638–1517) : les racines d’un pluralisme structuré

1. La conquête musulmane et la garantie des droits communautaires

La conquête de Jérusalem en 638 par le calife Omar ibn al-Khattab marque une rupture avec la politique d’exclusion byzantine. Le retour des juifs à Jérusalem, interdits de séjour depuis plusieurs siècles, est permis. Le « Pacte d’Omar » garantit la liberté de culte des populations chrétiennes et juives moyennant le paiement d’un impôt spécifique (la jizya), instaurant un cadre juridique stable pour les minorités religieuses sous domination islamique. (Pacte d’Omar)

Références : Pacte d’Omar ; travaux sur la politique religieuse omeyyade et abbasside.

2. Circulations, commerce et savoirs partagés

Au fil des siècles, la Palestine s’intègre dans les circuits commerciaux de l’Empire arabe. La correspondance commerciale issue de la Geniza du Caire – Cambridge University Library et de la Genizah Research Unit témoigne d’échanges soutenus entre marchands juifs, chrétiens et musulmans, de Jaffa au Caire, de Jérusalem à Damas. Ces documents révèlent une société où l’appartenance communautaire n’empêchait pas la coopération pragmatique, souvent au sein d’un commerce interreligieux codifié (contrats, iqrār), régulier et documenté. Pour une synthèse grand public : National Geographic – Geniza.

Références : Cambridge Genizah (collections numériques) ; études de S.D. Goitein sur la Méditerranée médiévale.

3. Symbolique religieuse et partages urbains

La construction du Dôme du Rocher en 691 par les Omeyyades, sur le site du Temple de Salomon, tout en affirmant la présence musulmane, inscrit Jérusalem comme un lieu spirituel partagé. Les pèlerinages, les usages différenciés des espaces sacrés, les marchés mixtes et les quartiers pluriels témoignent d’un quotidien souvent plus fluide que ne le laissent penser les représentations contemporaines.

Références : Inscriptions omeyyades ; études d’histoire urbaine de Jérusalem.

II. L’Empire ottoman (1517–1917) : la diversité encadrée par les institutions

1. Le système des millets : pluralisme juridique et autonomie communautaire

Les Ottomans intègrent la Palestine à un empire multiconfessionnel structuré autour du système des millets, reconnaissant à chaque communauté religieuse (musulmane, juive, chrétienne) une autonomie relative en matière de droit familial, d’éducation, de culte et de fiscalité. Cette reconnaissance institutionnelle contribue à la stabilité intercommunautaire, tout en maintenant une hiérarchie confessionnelle favorable aux musulmans. (Analyse sur Persée)

2. Données démographiques et ancrages territoriaux

Les recensements ottomans du XIXe siècle, bien qu’imprécis, confirment la présence dominante de la population arabe musulmane, mais attestent aussi d’une présence juive significative à Jérusalem, Safed, Hébron et dans certaines zones rurales. Des communautés chrétiennes (grecques orthodoxes, catholiques, arméniennes) sont également bien implantées. (McCarthy, The Population of Palestine)

3. Réformes tanzimat et modernisation urbaine

À partir de 1839, les réformes des Tanzimat amorcent une modernisation administrative qui touche la Palestine : codification du droit, création de conseils municipaux, ouverture à des influences européennes. Juifs, chrétiens et musulmans participent à ces institutions nouvelles, souvent dans des formes de coopération locale pragmatique. (Encyclopædia Britannica)

Références : McCarthy ; Bernard Lewis ; recensements ottomans ; Tanzimat.

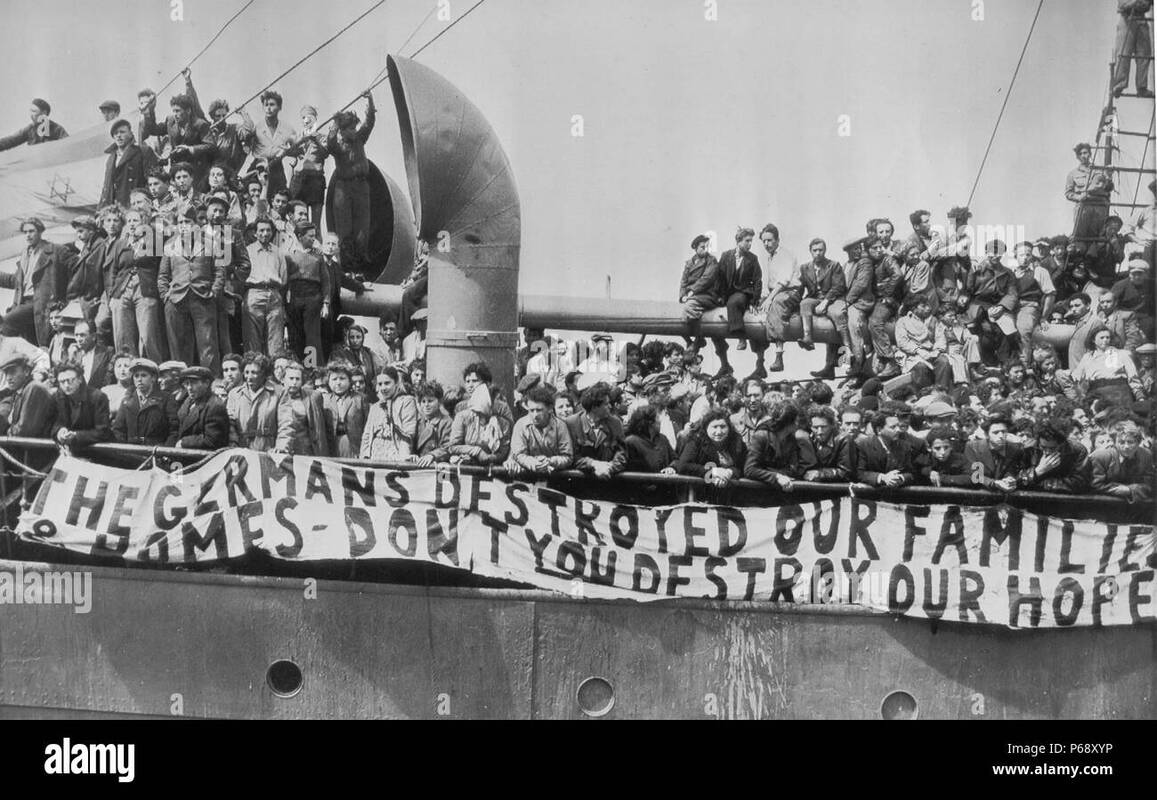

III. Le Mandat britannique (1917–1948) : coexistence fragile et séparations croissantes

1. Trois institutions pour trois sociétés

Sous le Mandat, les Britanniques permettent aux communautés d’organiser leur vie interne :

- Le Supreme Muslim Council administre les biens religieux musulmans (waqfs), l’éducation religieuse et les tribunaux islamiques. (Présentation)

- Le Vaad Leumi organise l’autonomie du Yishouv (écoles, hôpitaux, fiscalité interne, représentation). (Présentation)

- Les Associations musulmanes-chrétiennes impulsent les Congrès arabes de Palestine (1919–1928) dans une logique interconfessionnelle. (Congrès arabes)

Ces structures renforcent le communautarisme, tout en maintenant une interdépendance quotidienne : marchés, administrations, transports, postes, écoles missionnaires mixtes.

2. Une économie partagée malgré la dualisation

- Palestine Electric Corporation (concessions Rutenberg, 1920s) : électrification urbaine/industrielle, accès inégal mais support partagé. (PEC)

- Port et raffinerie de Haïfa : nœud énergétique et commercial. (Raffinerie de Haïfa)

- Pipeline Kirkouk–Haïfa : intégration aux circuits énergétiques régionaux. (Pipeline)

- Chemin de fer du Hedjaz : mobilités pèlerines et commerciales. (Hejaz Railway)

Pour une analyse d’ensemble du dualisme économique : Jacob Metzer, The Divided Economy of Mandatory Palestine.

3. Culture, intellectuels et initiatives binationales

La Palestine mandataire est une terre de production intellectuelle intense :

- Côté arabe : le journal Falastin (Jaffa), les cercles littéraires de Jaffa, Khalil al-Sakakini. (Falastin) (Sakakini)

- Côté juif : Haaretz, l’Université hébraïque de Jérusalem, Brit Shalom (mouvement binational). (Haaretz) (Université hébraïque) (Brit Shalom)

- Projets communs : la Pro-Jerusalem Society réunit des architectes et penseurs de toutes confessions pour préserver le patrimoine urbain. (Pro-Jerusalem Society)

Références : Falastin ; Sakakini ; Pro-Jerusalem ; Brit Shalom ; Haaretz ; Université hébraïque.

Voix d’archives : extraits de sources primaires

« There thus exists a virtual Jewish non-territorial State… with its own executive and legislative organs. »

— Anglo-American Committee of Inquiry, 1946, texte intégral

« A Moslem Body shall be constituted… to be known as the Supreme Moslem Sharia Council. »

— Ordonnances constitutives du SMC, présentation

« The Pro-Jerusalem Society… to preserve the ancient monuments and develop the town in harmony with its character. »

— Procès-verbaux/chroniques, Ashbee, Jerusalem 1918–1920

« …a bi-national state where Jews and Arabs would have equal rights. »

— Brit Shalom, présentation

Voix de coexistence : paroles d’intellectuels et d’observateurs

Pour compléter cette exploration historique, il est essentiel de redonner voix à celles et ceux qui, chercheurs, écrivains ou témoins, ont su capturer la complexité de cette coexistence au-delà des chiffres et des institutions. Ces paroles, issues de diverses traditions intellectuelles, résonnent comme des rappels puissants que le vivre-ensemble en Palestine ne fut ni une légende, ni une anomalie, mais une réalité vécue et parfois revendiquée.

« Il y avait entre Arabes et Juifs une solidarité de l’ordinaire, une entente de la rue et du marché. Ce n’était pas l’âge d’or, mais un âge de coexistence quotidienne. »

— Amnon Cohen, historien israélien, spécialiste de la Palestine ottomane.

« Avant les déchirures du XXe siècle, la Palestine était une terre de pluralité, de liturgie et d’écoles partagées, où les synagogues, les églises et les mosquées étaient des repères de quartier, pas des lignes de front. »

— Elias Sanbar, historien et ambassadeur de Palestine à l’UNESCO.

« Les archives du Mandat britannique regorgent de pétitions signées par des voisins arabes et juifs ensemble. Contre une expropriation, pour une école, pour une rue pavée. L’histoire est plus nuancée que les slogans. »

— Rashid Khalidi, professeur d’histoire du Moyen-Orient, Columbia University.

« Il est temps de relire l’histoire non comme un champ de bataille, mais comme une terre habitée par des hommes et des femmes qui, bien souvent, ont choisi de vivre ensemble. »

— Albert Aghazarian, historien palestinien-arménien.

Débats historiographiques (bref état de la recherche)

- Économie duale et interdépendances : Jacob Metzer propose le cadre d’une économie « divisée » mais articulée. (OUP)

- Nationalismes et politique : Yehoshua Porath et Rashid Khalidi offrent des lectures complémentaires des mobilisations arabes. (Porath) (Khalidi)

- Historiographie critique : Ilan Pappé insiste sur les structures de pouvoir et les déplacements de population. (Pappé)

Encadré chronologique (repères)

- 638 : conquête musulmane de Jérusalem (calife Omar).

- 691 : achèvement du Dôme du Rocher (Omeyyades).

- 1517 : intégration à l’Empire ottoman.

- 1839–1876 : réformes des Tanzimat.

- 1917 : fin de la domination ottomane en Palestine.

- 1922 : recensement du Mandat (1er).

- 1931 : recensement du Mandat (2e).

- 1936–1939 : grande révolte arabe.

- 1945 : Village Statistics (estimations administratives).

Glossaire (notions clés)

- Dhimma : statut de protection des non-musulmans en régime islamique classique.

- Jizya : impôt dû par les protégés non-musulmans.

- Millet : communauté religieuse reconnue, disposant d’autonomie en droit personnel.

- Waqf : fondation pieuse gérant des biens à finalité religieuse/sociale.

- Yishouv : ensemble des communautés juives établies en Palestine avant 1948.

Annexes – Données et tableaux

Tableau comparatif (1878 – 1945)

| Année | Musulmans | Juifs | Chrétiens | Autres | Source |

|---|---|---|---|---|---|

| 1878* | 403 795 | 15 001 (+ ≈10 000 étrangers) | 43 659 | — | CJPME, factsheet |

| 1922 | 590 890 | 83 794 | 73 024 | ≈ 474 | Census 1922 – Internet Archive |

| 1931 | 759 717 | 174 610 | 91 398 | 10 096 | Census 1931 – Internet Archive |

| 1945 | 1 061 270 | 553 600 | 135 550 | 14 100 | Village Statistics 1945 |

* Données ottomanes agrégées (districts de Jérusalem, Naplouse, Acre).

Guide d’archives en ligne (sélection utile)

- Census of Palestine 1922 – PDF : Internet Archive

- Census of Palestine 1931 – PDF : Internet Archive

- Village Statistics 1945 – notice & bibliographie : Wikipedia

- UK National Archives – Mandate : Discovery

- Cambridge Genizah (CUDL) : Collections

- Palestine Exploration Fund : PEF

- UNRWA – archives/projets : UNRWA

Conclusion : Retrouver les possibles dans l’histoire

Loin d’un récit figé de divisions irréconciliables, l’histoire de la Palestine du VIIe siècle à 1948 est celle de circulations, de partages, et de dispositifs concrets de coexistence. Comprendre cette réalité historique, dans toute sa complexité, c’est aussi rappeler que la coexistence fut possible — et pourrait l’être encore — dès lors qu’elle s’appuie sur la justice, la reconnaissance mutuelle, et la mémoire des solidarités autant que celle des fractures.

Références générales complémentaires : Yehoshua Porath ; Rashid Khalidi ; Ilan Pappé ; travaux de la Palestine Exploration Fund ; Anglo-American Committee, 1946 ; archives du Mandat.

Voir aussi

- All Post

- Actualités

- Article

- Conférences et formations

- Humeurs

- La fondation

- La résilience

- La souveraineté

- La Tunisie éternelle

- Le manifeste

- Le plan de transformation

- Les essentiels

- Non classé

- Nos principes directeurs

- Back

- Le modèle de gouvernance de l'état

Suite à notre post Facebook sur la réalité de la population palestinienne, vous êtes nombreux — musulmans, juifs et chrétiens — à nous avoir demandé les liens vers les sources citées. Voici un article détaillé, appuyé sur des archives officielles ottomanes et britanniques. 1. Contexte : pourquoi ces archives sont...

Affirmant notre souveraineté, nous reconnaissons nos frontières comme inaliénables et conformes aux cartes internationalement reconnues établies lors de notre accession à l’indépendance. Ces démarcations, notifiées à l’ONU et validées par la Cour internationale de justice ainsi que par divers accords bilatéraux, fondent notre droit et notre devoir de protection. Notre...